Oleh: Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si)*

)* Pembelajar Ilmu Politik-Pemerintahan, ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

“Kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.” (Soekarno)

Semesta kehidupan manusia tidak luput dari kekuasaan dan pengetahuan. Secara normatif kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan yang dicita-citakan manusia, sungguh memerlukan kekuasaan dan pengetahuan. Tetapi merajut hubungan chemistry antara kekuasaan dan pengetahuan sungguh merupakan perbuatan yang sulit, jika tidak bisa disebut mustahil.

Saya sering berujar bahwa kekuasaan yang anti pengetahuan disebut despotisme (kelaliman), atau bisa juga disebut populisme jika kekuasaan berpura-pura merakyat, tetapi tetap anti pengetahuan. Orang sering mengedepankan frasa “yang berkuasa tidak tahu, yang tahu tidak berkuasa” untuk mengkritik kekuasaan yang lalim maupun populis itu. Penguasa lalim (despot), yang anti pengetahuan, biasa membuat kebijakan tanpa nilai kebajikan, yang membodohi manusia dan rakyat, untuk mengawetkan kekuasaan. Pemimpin populis, yang berpura-pura merakyat, selalu bekerja keras dan budiman agar dicintai rakyat dengan cara membuat kebijakan yang menyenangkan rakyat, tetapi sebenarnya tidak menolong rakyat.

Jika ditinjau dari bawah, ledakan aspirasi orang banyak tanpa pengetahuan, dapat disebut sebagai anarkhi. Sebaliknya, pengetahuan yang anti kekuasaan disebut sebagai tirani.

Tidak jarang ilmuwan dan intelektual yang mendewakan pengetahuan, tetapi anti kekuasaan, dengan memandang kekuasaan identik dengan kejahatan, sehingga pengetahuan harus netral, obyektif, otonom, dan tidak perlu bersentuhan dengan kekuasaan. Teknokrasi merupakan bentuk tirani yang paling nyata. Meskipun anti kekuasaan, teknokrasi juga membentuk kekuasaan (mesin anti politik) yang lebih banyak bicara tentang indikator, data, informasi, teknologi, instrumen, aplikasi, prosedur, dan regulasi yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran secara obyektif-ilmiah sekaligus membatasi kekuasaan dan membentuk intervensi penguasa.

Tirani teknokrasi memandang-menempatkan manusia sebagai obyek yang bisa diukur, didata, diteknikalisasi, disasar, dimobilisasi, dilaporkan, dan dipertunjukkan. Teknokrat selalu mengedepankan niat baik, tidak pernah mengaku gagal, sebaliknya selalu mengklaim keberhasilan dengan sajian angka yang menakjubkan dan menyilaukan orang banyak. Namun ilmuwan dengan pendekatan kritis hadir melucuti kerja-kerja sukses teknokratik itu bersifat semu, bahwa keberhasilan hanya terletak pada angka, bukan pada manusia.

Sebagai contoh, angka statistik produktivitas pertanian selalu meningkat, tetapi bukan petani yang menikmatinya. Demikian juga dengan persentase angka kemiskinan yang selalu berkurang, tetapi studi yang kritis juga menunjukkan bahwa keluarga miskin selalu mewariskan kemiskinan kepada anak-anaknya, dan tentu, setiap hari selalu lahir bayi manusia dari keluarga miskin.

Despostime, populisme, anarkhisme maupun tirani teknokrasi, merupakan empat sosok-watak yang tidak memadukan pengetahuan dan kekuasaan dengan baik, merupakan ancaman serius bagi martabat manusia dan daulat rakyat. Lalu, bagaimana chemistry antara kekuasaan dan pengetahuan yang bisa memuliakan martabat manusia dan daulat rakyat? Jawabnya adalah demokrasi, sebagai antitesis atas despostime, populisme, anarkhisme dan tirani teknokrasi, yang mengarahkan kekuasaan-pengetahuan untuk kemuliaan manusia dan rakyat.

Dari sisi pengetahuan, Bapak Bangsa Soekarno, pernah berujar: “ilmu yang amaliah, amal yang ilmiah”. Seorang ilmuwan politik, David Apter (1977), dari sisi pengetahuan, berujar: “Tanpa demokrasi, ilmu pengetahuan akan menjadi pedang mengerikan di tangan segelintir orang; tetapi dengan demokrasi, ilmu pengetahuan menjadi alat bagi perbaikan sosial yang bermanfaat”.

Demokrasi tentu bukan sekadar pemilihan umum beserta kebebasan untuk memilih, bersuara, berkumpul, dan seterusnya. Demokrasi adalah kebajikan yang mengutamakan kesetaraan dan memuliakan rakyat yang bersendikan pada ke-Tuhan-an (spiritualisme) dan kemanusiaan (humanisme). Demokrasi adalah tatanan pemerintahan yang mengutamakan kewargaan (citizenship), yang menempatkan setiap orang adalah pribadi secara utuh sebagai pemilik negara, lengkap dengan hak dan kewajiban.

Kekuasaan yang demokratis mengarahkan pengetahuan agar ilmu memuliakan manusia, rakyat dan warga. Sebaliknya, kekuasaan demokratis juga membutuhkan pengetahuan agar pemikiran besar bisa dijelaskan secara sederhana dan dijalankan secara nyata, sehingga kemanusiaan, kerakyatan dan kewargaan tidak hanya menjadi retorika dan ilusi politik belaka.

Pengetahuan tentu bukan sekedar penggunaan data dan teori secara obyektif-netral seperti petuah kaum positivisme dan dikerjakan oleh teknokrat, tetapi pengetahuan juga mengandung nilai, kebajikan, dan cara pandang yang berpihak pada manusia dan rakyat, dengan landasan agama, filsafat, etika, bahkan juga budaya.

Humanisasi dan demokratisasi atas kekuasaan-pengetahuan itu memang merupakan pekerjaan sangat berat, penuh dengan pertarungan. Hanya orang-orang peduli, sekaligus gelisah, yang menaruh perhatian seksama untuk melakukan humanisasi-demokratisasi atas kekuasaan-pengetahuan untuk memuliakan manusia, rakyat dan warga. Selebihnya adalah orang-orang yang menjaga rutinitas formalitas: agamawan yang sibuk menjanjikan surga di akhirat tanpa peduli mencegah negara di dunia, penguasa yang sibuk mengawetkan kekuasaan sembari membagi harta-kekuasaan kepada segelintir orang, aparatus negara yang sibuk menjaga tatanan tanpa peduli perubahan, para pegawai yang secara rutin hanya mencari nafkah, para teknokrat yang sibuk memburu data dan menerapkan instrumen, para ilmuwan yang sibuk dengan pengetahuan untuk pengetahuan, dan masih banyak lagi.

Sikap kritis dan emansipasi, yang dibentuk melalui pendidikan, merupakan elemen penting dalam kekuasaan-pengetahuan yang humanis-demokratis. Sikap dan tindakan kritis bukan berarti caci-maki dan anarkhis terhadap pihak lain untuk meluapkan keinginan-kepentingan diri, tetapi juga disertai dengan refleksi diri, sekaligus memperjuangkan kebajikan, kebenaran dan keadilan.

Pendidikan adalah proses pembentukan watak cerdas dan sikap kritis, sehingga peserta didik akan menjadi (becoming) manusia yang sujana, bebas, dan mandiri. Sikap kritis ini melandasi emansipasi manusia.

Emansipasi adalah pendidikan, pembebasan, pemberkuasaan dan perjuangan untuk melawan penindasan dan mewujudkan persamaan hak dan harkat-martabat bagi kaum pinggiran, subaltern, masyarakat adat, rakyat jelata maupun kaum tertindas. Pada level mikro, misalnya dalam konteks pembangunan, emansipasi berarti mengubah masyarakat setempat yang hanya diposisikan sebagai obyek dan sararan penerima manfaat proyek, melainkan hadir sebagai subyek pemberi manfaat.

Dalam tatanan politik (pemerintahan dan kenegaraan) yang demokratis-humanis, emansipasi itu diwujudkan dalam bentuk kewargaan (citizenship). Sejak zaman Yunani Kuno, para filsuf telah mengingatkan bahwa demokrasi hanya melahirkan gerombolan rakyat yang miskin dan bodoh, kecuali jika disertai dengan prinsip kewargaan dan konstitusionalisme.

Filsuf Prancis abad pencerahan, JJ Rousseau, juga pernah memberi petuah: “Manusia terkuat sekalipun tidak pernah sanggup menjadi penguasa abadi, kecuali ia mengubah kekuatan menjadi hak dan kepatuhan menjadi kewajiban”. Martabat manusia dan daulat rakyat dalam demokrasi hanya bisa diwujudkan secara konkret ketika setiap orang (individu) sebagai warga-negara yang memiliki persamaan hak-kewajiban sebagai pemilik negara.

Konsep warga sungguh mampu melampaui konsep bangsa, rakyat dan masyarakat. Bangsa adalah sebuah imajinasi kolektif yang diikat dengan nama Indonesia beserta sejarah, simbol-simbol dan nilai. Tetapi imajinasi bangsa itu sulit dibangun sekalipun menggunakan indoktrinasi wawasan kebangsaan. Sebab setiap komponen memiliki identitas parokhial yang begitu kuat dan beragam, yang kerap dihadirkan untuk representasi politik dan pertarungan politik. Ketimbang melakukan indoktrinasi wawasan kebangsaan yang akan terus menyajikan beban sejarah, lebih baik move on menuju visi dan kebajikan kewargaan. Melampaui identitas bangsa yang terus dipertengkarkan, warga dirajut atas dasar persamaan hak dan kewajiban di hadapan negara. Warga adalah pemilik absah republik yang tidak lagi membedakan identitas bawaan yang sulit move on menjadi bangsa. Kewargaan dibentuk dan ditegakkan dengan konstitusi, hukum, undang-undang, kebijakan, dan pelayanan.

Transformasi dari manusia menjadi rakyat dan menjadi warga itu merupakan pekerjaan sangat penting bagi Indonesia, sehingga menyedot pemikiran yang seksama dan menghadirkan kegelisahan banyak orang yang peduli. Di kampus dan di manapun, saya memiliki kegelisahan ini, sembari mengajarkan dan mendudukkan secara tegak lurus tentang posisi dan makna manusia, politik, rakyat, negara, pemerintahan, warga, hukum dan administrasi.

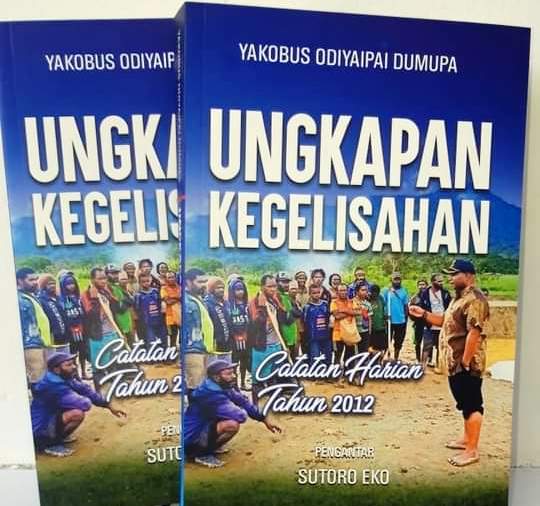

Demikian juga dengan Yakobus Odiyaipai Dumupa (YOD), hadir sebagai sosok yang peduli, gelisah dan kritis terhadap persoalan kekuasaan-pengetahuan itu. Beliau selalu memproduksi pengetahuan melalui aktivitas menulis di sepanjang karir politik yang dijalaninya. Kali ini beliau menulis buku ke-11, dengan titel “Ungkapan Kegelisahan: Catatan Harian Tahun 2012”, sebagai bentuk restorasi dan representasi pengetahuan beliau ketika beliau menduduki posisi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP). Meski telah berselang tujuh tahun, buku —yang polos, kocak, jujur, kritis, jernih, berani, dan radikal— ini tetap relevan pada hari ini, ketika beliau tengah memimpin rakyat sebagai Bupati Dogiyai.

Pertama, serangkaian fakta dunia, Indonesia, Jakarta maupun Papua, yang saya sebut “lembaran hitam” masih tetap terjadi dan terulang terus sampai hari ini. Lembaran hitam itu di mata beliau hadir dalam wujud “orang gila” atau Panca Salah: hura-hura, foya-foya, mabuk-mabukan, agama sebagai alat kekusaan, perburuan kekuasaan dan kekayaan, eksploitasi alam, penindasan, korupsi, pelanggaran HAM, pemiskinan, dan bentuk-bentuk kejahatan lain.

Kedua, setiap lembar tulisan YOD mengedepankan nalar kritis dan nilai kebajikan yang saya sebut sebagai “lembaran putih”. Setiap ungkapan beliau selalu mengandung nilai ke-Tuhan-an, kemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan, kerakyatan, kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan, maupun keadilan, seperti halnya Pancasila. Secara khusus beliau berujar bahwa buku ini memiliki misi ”memuliakan Tuhan, menghormati sesama manusia, dan menghargai alama semesta”. Dengan begitu, beliau sedang menentang “Panca Salah” untuk menuju Pancasila.

Bagaimanapun kegelisahan YOD tujuh tahun lalu yang ditulis dalam buku ini, masih tetap relevan dengan kondisi sekarang, ketika beliau tengah berjuang merajut chemistry antara kekuasaan dan pengetahuan untuk kemuliaan Tuhan, alam semesta, manusia, rakyat, warga dan termasuk Orang Asli Papua. Pengetahuan lewat tulisan buku ini —yang mengandung fakta, cara pandang, sikap, nilai— tetap relevan secara luas, maupun untuk beliau sebagai pemimpin Dogiyai, sebagai landasan etik, kebajikan, pandu arah dan kendali diri beliau dalam menjalankan kekuasaan. Kekuasaan yang berpengetahuan itu bisa menjadi modalitas politik untuk melawan despotisme, populisme, anarkhi dan tirani teknokrasi, sekaligus merajut kekuasaan yang humanis-demokratis. Dengan buku ini niscaya beliau akan tetap konsisten menggunakan “lembaran putih” untuk melawan “lembaran hitam”.

Buku ini mempunyai bentang isu dan tema yang begitu luas, menembus ruang dan waktu, meski ia ditulis dengan catatan harian selama satu tahun, dari 1 Januari hingga 31 Desember 2012. Beliau sendiri mengakui bahwa ruang lingkup tulisan buku ini sangat luas dan melingkup hampir segala aspek kehidupan manusia, baik manusia dalam konteks personal maupun kolektif dalam kapasitas sebagai bagian dari Orang Asli Papua, warga negara Indonesia, warga dunia, bahkan (dalam kondisi tertentu) sebagai warga alam semesta.

Bentang luas ini menyajikan sebuah kesulitan tersendiri bagi saya untuk memberi catatan pengantar, sehingga tidak bermaksud reduksi dan simplifikasi, saya hendak melipat bentang luas ini menjadi tiga tema penting: (a) Tuhan, agama dan budaya; (b) Emansipasi Orang Asli Papua; dan (c) Negara, pejabat dan rakyat.

Tuhan, Agama dan Budaya

Tuhan menciptakan alam semesta dan manusia, termasuk menurunkan agama untuk manusia, untuk kebaikan alam semesta. Agama bukan untuk Tuhan. Agama mengajarkan kepada umat manusia dengan trinitas: hubungan manusia dengan Tuhan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Dalam teori sosial, yang pertama disebut spiritual order, yang kedua disebut social order, dan yang ketiga disebut dengan ecological order, yang semua itu menegaskan prinsip keseimbangan, termasuk keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Manusia tentu lebih sempurna ketimbang binatang sebagai simbol kerakusan, setan sebagai simbol kejahatan, dan malaikat simbol kebajikan. Manusia tentu memiliki kepentingan, nalar akal sehat dan nilai. Manusia dituntun dengan agama, filsafat dan pengetahuan agar menggunakan kepentingan, nalar akal sehat dan nilai agar menjadi manusia sempurna dan semesta, yang berbeda dengan binatang, setan dan malaikat.

Namun praktik manusia ber-Tuhan dan beragama sungguh berbeda dengan ajaran agama yang sejati. YOD dengan nalar yang jernih melontarkan sejumlah “lembaran hitam” dalam praktik bertuhan dan beragama: agama sebagai politik, maraknya perbuatan dosa yang menyimpang dari ajaran agama, praktik pengajaran agama mengejar kehidupan di akhirat tanpa banyak menghiraukan kehidupan di bumi; agama yang tidak peduli penindasan dan diskriminasi maupun perampokan kekayaan alam; pengajaran dan praktik beragama yang bertumpu pada teologi langit secara tekstual, praktik beragama yang tidak membumi dan tidak menghargai budaya; dan seterusnya.

“Injil sudah masuk di Papua 157 tahun yang lalu, tetapi sayangnya sepanjang itu kebanyakan orang Papua belum menjadi ‘orang Kristen sejati’. Kebanyakan orang Papua hanyalah ‘Kristen KTP’,” demikian ungkap beliau.

YOD adalah penganut “teologi bumi” atau “teologi kontekstual” (teologi yang membumi atau mengakar pada realita sosial). Teologi ini mirip dengan Teologi Pembebasan di Amerika Latin, dimana ajaran Alkitab berperan dalam ruang lingkup lingkungan sosial atau kontekstualisasi ajaran-ajaran dan nilai keagamaan pada masalah konkret di sekitarnya.

Isi Alkitab harus dipahami dan dipraktikan di Papua untuk menolong Orang Asli Papua mencintai kehidupannya, membangun dirinya, menentang dan melepaskan dirinya dari penindas, melawan dan melepaskan diri dari diskriminasi, memanfaatkan kekayaan alamnya sebagai anugerah Tuhan, belajar yang tekun untuk membangun diri dan sesamanya, menjaga kesehatan tubuhnya dan menghindari tindakan-tindakan yang mencelakakan tubuh, dan kebaikan-kebaikan lainnya untuk menjawab masalah-masalah konkret di sekitarnya. Harus dipahami bahwa semuanya ini sebagai wujud merintis jalan ke surga. Tuhan memberi manusia hidup di bumi karena kehidupan di bumi sama penting dengan kehidupan di surga.

Sebagai penganut teologi kontekstual, YOD juga menjadi pengikut Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Beliau menyukai frasa “Tuhan tidak perlu dibela” yang pernah disampaikan Gus Dur. YOD memuji Gus Dur sebagai agamawan dan negarawaan di Indonesia yang dikenal karena sikapnya yang toleran dan menghargai nilai kemanusiaan dengan menempatkan semua umat beragama (atau semua orang) pada posisi yang sejajar.

Rekognisi, Afirmasi dan Emansipasi Orang Asli Papua

NKRI secara konstitusional saya sebut sebagai “negara semesta” yang berbeda dengan “negara liberal”. Jika negara liberal hanya membentuk kewargaan dengan cara melenyapkan komunitas adat, negara semesta Indonesia secara konstitusional membentuk kewargaan, sekaligus tetap memberikan pengakuan dan penghoramatan terhadap komunitas adat, desa dan kampung. Bahkan dengan Undang-undang Otonomi Khusus, Republik Indonesia memberikan rekognisi dan afirmasi (diskriminasi positif) secara khusus terhadap Orang Asli Papua.

Namun, menurut hemat saya, proyek modernisasi, pembangunan dan kebangsaan jauh lebih menonjol ketimbang proyek kewargaan dan keadatan. Rekognisi-afirmasi adat dan Orang Asli Papua kerap dikalahkan dengan standarisasi modernis, pembangunan dan kapitalis, sehingga menimbulkan resistensi lokal yang serius.

Adat dan Orang Asli Papua adalah fakta sekaligus diskursus untuk melawan intervensi dan penindasan. Orang Asli Papua, sebagai masyarakat adat, secara otonom memiliki budaya, kehidupan, tatanan, dan tanah ulayat. Karena itu, dalam konteks ini, YOD tengah menuntut rekognisi-afirmasi negara dan agama terhadap entitas Papua, sekaligus memperjuangkan emansipasi Orang Papua Asli. Di mata saya, gagasan emansipasi YOD mengandung dua sisi penting.

Pertama, memperjuangkan persamaan hak dan harkat-martabat entitas Papua, baik Orang Asli Papua maupun masyarakat adat. Yang paling dasar, YOD menolak konstruksi orang lain —baik pemerintah, agama, kapitalis, maupun kaum modernis— terhadap adat dan Papua, termasuk pakaian Koteka dan noken, dengan sebutan kolot, kuno, biadab, kafir, miskin, tertinggal, terbelakang, penghambat pembangunan, manusia yang belum menjadi manusia dan seterusnya. Yang lebih besar, YOD menentang tindakan negara dan kapitalisme yang telah merampas tanah adat Papua. Orang Asli Papua memiliki tanah dan alam yang kaya, tetapi mengalami pemiskinan secara struktural, karena dirampas oleh negara dan kapitalisme. Beliau dengan tegas mengingatkan dan menegaskan bahwa “negara Indonesia didirikan di atas tanah ulayat masyarakat adat”, sehingga di Papua tidak dikenal dengan tanah negara.

YOD mengambil posisi komunitarianisme dalam melawan konstruksi negatif oleh kaum modernis terhadap adat dan Papua. Bagi kaum komunitarian, adat adalah hidup, kehidupan, dan penghidupan yang memuliakan kebaikan bersama. Berikut pembelaan beliau terhadap adat:

Di tengah upaya sistematis dari pihak pemerintah, agama, dan perusahaan (termasuk kelompok atau individu tertentu), Masyarakat Adat harus sadar dan bangkit mempertahankan eksistensinya sendiri. Menjadi Masyarakat Adat bukanlah sebuah kutukan atau kesalahan. Hidup dalam status sebagai Masyarakat Adat adalah anugerah Tuhan. Nilai-nilai adat bukanlah “ayat-ayat setan”. Nilai-nilai adat adalah landasan hidup dalam membangun hubungan keharmonisan antara manusia, alam semesta dan Tuhan. Kepemimpinan adat tidak melahirkan malapetaka kehidupan. Kepemimpinan adat justru mengarahkan masyarakat (sebagai manusia) untuk hidup dalam keteraturan antar manusia, alam semesta dan Tuhan. Bahkan semua orang modern pun awalnya berasal dari Masyarakat Adat. Dengan menyadari bahwa Adat memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan, maka Masyarakat Adat di Papua mempunyai kewajiban untuk mempertahankan eksistensinya.

Dengan menolak pengetahuan modernis tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, YOD mengukur kemajuan dan kesejahteraan hidup manusia dari aspek pemenuhan kebutuhan dasar, psikologis, dan keharmonisan dengan lingkungan alam. YOD menunjukkan fakta bahwa pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Dalam konteks Papua, YOD menegaskan bahwa jika kemajuan dan kesejahteraan hidup ditentukan oleh penghormatan diri dan kepuasan hidup, maka orang Papua jauh lebih maju dibandingkan dengan orang lain di wilayah lain di Indonesia, karena hampir semua orang Papua tidak mengalami kesulitan makan dan minum (sehingga tidak perlu jadi pelacur, pengemis, perampok, dan melakukan aksi kejahatan lainnya demi “cari makan”) dan tidak mengalami kesulitan perumahan/tempat tinggal (walaupun bentuk rumahnya tradisional atau apa adanya). Jika kemajuan dan kesejahteraan manusia diukur dari aspek keharmonisan hidup antara manusia dan lingkungan alam (sebagai satu kesatuan ciptaan Allah), maka Papua jauh lebih harmonis.

Dari sisi ekonomi politik, YOD mengambil posisi strukturalis untuk melawan eksploitasi kapitalis. Ini serupa dengan kaum intelektual kritis menuding kaum kapitalis membuat konstruksi negatif terhadap adat karena kepentingan kapitalisme mereka terganggu yang sulit masuk ke ranah masyarakat adat. Beliau lebih tegas bicara pemiskinan ketimbang kemiskinan, sehingga jalan yang harus ditempuh adalah menghadirkan dan mewujudkan gagasan Soekarno tentang “berdikari di bidang ekonomi” dengan didukung oleh “Kebangkitan Nasional” untuk melawan kapitalisme asing.

Dalam konteks Papua, YOD menegaskan soal mempertahankan hak ulayat atas tanah dan segala sumberdaya alamnya dengan statusnya sebagai “tanah adat” dan melawan klaim-klaim yang tidak semestinya atas tanah oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Dalam kasus Freeport, beliau juga menegaskan: “Masyarakat adat pemilik hak ulayat harus bernegosiasi mengenai manfaat yang harus diperolehnya dari PT Freeport Indonesia sebagai ganti rugi tanah ulayat dan kekayaan alam yang dicaplok dan dikurasnya”.

Kedua, YOD melakukan refleksi kritis dan edukasi terhadap perilaku orang Papua. Beliau mengungkap kritik terhadap kebiasaan Orang Asli Papua yang suka memuja Yahudi, suka mabuk-mabukan, suka minta-minta, dan malas bekerja. Secara spiritual beliau menegaskan: “jika ingin hidup lebih baik di dunia dan ingin masuk surga kelak, maka cintailah diri sendiri, cintailah sesama manusia, dan cintailah Allah secara selaras (tanpa mengabaikan salah satunya). Dan (ini yang penting) jangan mencari kebaikan hidup hanya dengan bergantung kepada bangsa lain dan hanya mengharapkan “berkat langit”.

Bahkan beliau menegaskan pentingnya orang Papua melakukan revolusi otak. Demikian pendapatnya:

Segenap orang di Papua yang beragama Kristen harus merevolusi otak, merevolusi hati, dan merevolusi tindakan dalam memahami dan/atau menghayati dan mengamalkan firman Tuhan yang diajarkan melalui Alkitab secara sungguh-sungguh. Harus dipahami, kita baru mengenal dan baru beragama Kristen, tetapi leluhur kita sudah ada sebelum kita mengenal dan beragama Kristen. Itu artinya, cinta-kasih Allah dan firman Allah sudah ada dalam hidup orang Papua sejak leluhur perdana orang Papua diciptakan dan/atau dilahirkan. Jadi, hargailah dan lestarikanlah adat dan budaya Papua bersandingan dengan ajaran Alkitab, karena keduanya adalah “kekuatan hidup”.

Ketika memimpin Dogiyai sejak 2017, beliau mewujudkan refleksi kritis dan edukasi itu dengan semangat dan tagline: “Berdoa, Bekerja dan Jangan Mengemis”. Semangat itu terus diserukan agar orang Papua, khususnya Dogiyai, rajin bekerja seperti generasi sebelumnya dan menghentikan kebiasaan mengemis. Beliau juga bertindak tegas terhadap orang yang suka mabuk-mabukan, apalagi ASN yang mabuk di kantor.

Negara, Pejabat dan Rakyat

Proyek kebangsaan, yang menuntut setiap warga cinta pada tanah air dan bangsa, tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi terkait dengan kerakyatan dan kewargaan. Kebangsaan tidak mungkin dibangun tanpa kerakyatan dan kewargaan. Orang sulit memiliki imajinasi tentang Indonesia jika diperlakukan tidak adil, atau tidak memperoleh pelayanan dari negara dengan baik.

YOD mempunyai cara pandang seperti itu, dengan mengatakan bahwa warga secara sukarela merasa memiliki tanah air harus disertai dengan rasa cinta pemerintah terhadap warga negaranya. Demikian ungkap beliau lebih lanjut:

Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara negara Indonesia, apabila hendak mengajak warga negaranya mencintai tanah air Indonesia, maka pemerintah Indonesia terlebih dahulu harus menunjukkan cintanya kepada rakyatnya dengan cara memberi dan memenuhi keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tanpa pemberian dan pemenuhan kebutuhan akan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, tidak mungkin rakyat Indonesia mau mencintai tanah airnya. Sekalipun ada rasa mencintai tanah air Indonesia, tetapi itupun mungkin secara terpaksa atau tidak sepenuh hati.

Semakin negara Indonesia menjadi “milik rakyat”, maka cinta terhadapnya pun akan semakin besar. Sebaliknya, semakin negara Indonesia “milik orang lain” (dalam pengertian tidak menguntungkan rakyatnya), maka cinta terhadapnya pun akan semakin kecil dan bisa pudar seutuhnya.

Pada dasarnya pemerintah merupakan milik rakyat, negara milik warga. Tetapi hal ini secara empirik masih jauh dari harapan. Pejabat yang menyelenggarakan negara dan pemerintahan lebih banyak sibuk dengan dirinya sendiri, ketimbang mengurus rakyat dan melayani warga. YOD menyampaikan sederet kritik terhadap pejabat dengan banyak label: haus darah, mempunyai arti orang yang haus kekuasaan dan harta; mulut besar, yang berarti suka membual atau menipu; cari muka, yang berarti berbuat sesuatu supaya mendapat pujian; muka badak, yang berarti tidak punya rasa malu; macan ompong, yang berarti tidak berani; hidung belang, yang berarti penggemar wanita.

Bukan hanya label itu, YOD juga menunjukkan bahwa para pejabat cenderung menganggap remeh para pejabat dan staf yang berada di bawahnya dan rakyat yang dikuasainya. Beliau juga menyindir para pejabat negara yang beragama, tetapi tidak bertuhan, karena banyak pejabat negara kini terlibat dalam tindakan korupsi, padahal mereka tahu korupsi adalah dosa.

Banyak pejabat negara yang kini mendesain kebijakan yang merugikan rakyat, padahal mereka tahu harus saling mengasihi antar sesama manusia. Banyak pejabat negara yang gemar berselingkuh dan berzinah, padahal mereka tahu itu dosa. Banyak pejabat negara yang gemar membunuh rakyat, padahal mereka tahu membunuh adalah dosa apapun alasannya. Banyak pejabat negara yang lalai menjalankan tugasnya, padahal mereka tahu itu dosa. Banyak pejabat negara yang dalam kesehariannya angkuh dan arogan, tetapi ketika di rumah ibadah dan pada hari raya berperilaku lugu dan munafik.

Secara khusus YOD juga menyoroti kekacauan Papua akibat ulah orang Papua sendiri, terutama para pejabat orang Papua. Dalam sebuah diskusi dengan Gubernur Papua, beliau berujar: “Pak Gubernur, yang mengacaukan Papua adalah para pejabat orang Papua sendiri. Yang menghancurkan Otonomi Khusus adalah para pejabat orang Papua sendiri. Yang bikin kacau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sekarang adalah para pejabat orang Papua sendiri. Para pejabat orang Papua tidak punya komitmen untuk membangun rakyatnya.”

Karena itu, beliau menegaskan prinsip kerakyatan, yakni rakyat kecil didudukan dan dimuliakan sebagai “pencipta kebesaran”. Keberadaan dan partisipasi mereka inilah yang sesungguhnya menghasilkan kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki oleh para penguasa (politik, ekonomi, keagamaan, dan lainnya) dan orang-orang kaya.

Tidak mungkin ada orang yang bisa menjadi presiden, gubernur, bupati/walikota, camat/kepala distrik, kepala desa/kepala kampung jika tidak ada rakyat yang sering dianggap remeh itu. Tidak mungkin ada kekuasaan dan segala kenikmatannya di tangan presiden, gubernur, bupati/walikota, camat/kepala distrik, kepala desa/kepala kampung jika tidak ada rakyat kecil yang harus diperintah. Tidak mungkin ada orang-orang yang kaya jika tidak menguasai sumberdaya alam yang dimiliki orang-orang kecil. Tidak mungkin ada orang-orang kaya jika sumber pendapatannya tidak ditopang atau dibeli oleh orang-orang kecil. Tidak mungkin ada tokoh-tokoh agama (yang kadang merasa menyerupai nabi) jika tidak ada orang-orang kecil sebagai umat yang harus dilayani.

Secara ideologis, YOD juga menyerukan: “Kini waktunya bagi rakyat untuk bangkit menegakkan wibawa dan harga dirinya sebagai pemilik Indonesia. Kini waktunya bagi rakyat untuk memilih pemimpin negara yang berani melawan kapitalis(me). Kini waktunya bagi rakyat untuk hidup aman, damai, dan sejahtera di tanah tumpah darahnya sendiri”. (*)

Sumber: Pengantar Buku “Ungkapan Kegelisahan: Catatan Harian Tahun 2012”, Yakobus Odiyaipai Dumupa, Penerbit Ikan Paus, 2020.