JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Rode Wanimbo, koordinator departemen perempuan Gereja GIDI di Papua diundang berbicara dalam Forum Regional Asia-Pasifik tentang pencegahan konflik dan perlindungan hak asasi manusia untuk kaum minoritas.

Pertemuan virtual itu diselenggarkan oleh Pelapor Khusus PBB untuk masalah minoritas, yang berlangsung pada 7 dan 8 September 2021.

Rode sapaan akrab Rode Wanimbo membawakan Presentasenya dengan tema “akar penyebab substantif konflik kontemporer yang melibatkan kaum minoritas di Papua Barat”.

Baca presentase: Paper Rode Wanimbo (West Papua)

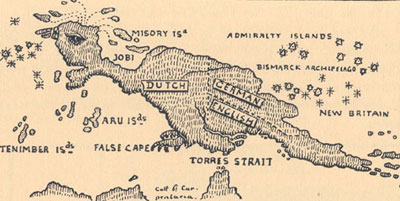

Rode dalam pemaparannya mengawali dengan menyoroti soal distorsi sejarah Papua oleh bangsa-bangsa di dunia atas kepentingan kekuasaan mereka. Di mana terutama Belanda mengkoloni Papua, yang belakangan diambilalih oleh Indonesia.

Sejak itu, tanah Papua diwarnai dengan berbagai konflik yang menelan banyak korban pelanggaran HAM hingga saat ini. Orang Papua juga digambarkan sebagai orang-orang yang primitif dan tidak beradap oleh penjajah sebelumnya, dan pemerintah serta pada umumnya warga Indonesia.

Karena budaya dominan, sebagian besar kebijakan pemerintah Indonesia di Papua Barat adalah migran-bias, dirancang untuk kepentingan para migran daripada penduduk lokal. Pusat Statistik Papua menyebutkan pada tahun 2020, penduduk asli Papua Barat sekitar 2,3 juta jiwa sedangkan total penduduk 4,3 juta jiwa.

“Rakyat dan alam Papua Barat telah mengalami rasisme sistemik, ketidakadilan struktural dan kekerasan sebagai akibat dari kolonialisme. Saya mengidentifikasi empat akar penyebab konflik di Papua Barat. Ini juga berdasarkan pengalaman dan analisis saya sendiri,” ungkap Rode di hadapan para pembicara lain dan pelapor khusus PBB.

Empat akar penyebab konflik yang disebutkan Rode diantaranya, adalah Kepentingan ekonomi, dan politik untuk eksploitasi sumber daya alam, penggunaan pendekatan keamanan, pola pikir pemerintah Indonesia yang rasis terhadap orang Papua, dan pembangunan berbasis konsumtif yang berorientasi pada pemenuhan kepentingan kapitalis.

Ia mengatakan, sola kepentingan ekonomi dan politik untuk eksploitasi sumber daya alam mengakibatkan konspirasi politik mendorong kepentingan ekonomi yang menyebabkan pelanggaran HAM terhadap hak penentuan nasib sendiri orang Papua Barat.

Amerika Serikat menginginkan kekayaan Gunung Nemangkawi, sehingga mereka bersekongkol dengan pemerintah Indonesia untuk mendapatkannya. Gunung Nemangkawi terletak di Tembagapura, di mana Freeport McMorran, perusahaan yang berbasis di AS – perusahaan pertambangan emas terbesar – telah menjalankan eksploitasi dan ekstraksi.

Pemerintahan Kennedy memprakarsai Perjanjian New York pada tahun 1962 untuk memfasilitasi pengalihan kekuasaan atas Papua Barat dari Belanda ke Indonesia. Pada tahun 1967, dua tahun sebelum proses sanksi PBB untuk menentukan status politik Papua Barat – Freeport McMorran menandatangani kontrak bisnis dengan pemerintah Indonesia untuk memulai proyek ekstraksi pertambangan.

Pada 1969, alih-alih menyelenggarakan referendum umum, pemerintah Indonesia memanipulasi dan mengintimidasi proses “Aksi Pilihan Bebas.” “Itu bertentangan dengan prinsip demokrasi internasional yang menyatakan satu orang, satu suara. Sayangnya, untuk menyingkirkan masalah West Papua, prosesnya dicap karet oleh PBB,” tukas Rode.

Kedua soal penggunaan pendekatan keamanan. Menurutnya, pperasi militer di Papua Barat telah berlangsung sejak 1963 hingga saat ini. Setelah aksi politik yang manipulatif, protes dimunculkan dan diadakan dalam berbagai bentuk di berbagai tempat. Untuk membungkam protes dan perlawanan, pemerintah Indonesia mengirim pasukan keamanan yang mengakibatkan pelanggaran HAM besar-besaran di banyak tempat.

“Sebagai contoh, pada tahun 1977, ada pembunuhan massal di desa saya bernama Kelela. Sekitar 150 orang dikubur hidup-hidup. Banyak perempuan mengalami kekerasan seksual. Dua bibi saya diperkosa oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.”

Pada Desember 2018, terjadi konflik bersenjata antara pasukan keamanan Indonesia dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat bernama TPN-PB di Nduga, di wilayah dataran tinggi Papua Barat. Konflik ini menyebabkan pengungsian internal (IDP) ribuan orang, terutama perempuan dan anak-anak. Mereka melarikan diri ke hutan dan daerah sekitarnya. Hingga saat ini, para pengungsi di Nduga telah hidup dalam ketidakpastian selama tiga tahun. Pendeta Yeremias Zanambani adalah korban sipil kesepuluh yang ditembak mati di Intan Jaya, wilayah dataran tinggi lainnya antara Oktober 2019 dan Desember 2020.

Di tengah pandemi covid-19, pemerintah Indonesia telah memaksa warganya sendiri untuk keluar rumah saat melakukan operasi militer.

“Saya menghabiskan enam hari di Ilaga, Kawasan Puncak pada Juli 2021, di mana orang-orang tinggal di zona perang.”

Dewan Gereja Papua Barat prihatin dengan anggota pasukan keamanan Indonesia yang terus menggunakan metode peperangan, yang tidak membedakan warga sipil dengan TPN PB selama operasi tersebut. Lebih dari 4 ribu pengungsi telah ditampung di wilayah tetangga dan shelter baik gereja maupun kerabat pengungsi.

Bagian ketiga soal pola pikir rasis pemerintah Indonesia terhadap orang Papua. Menurut Rode, orang Papua Barat terus dipinggirkan dan distigmatisasi sebagai provokator karena pola pikir rasis.

Misalnya, Victor Yeimo, juru bicara Internasional KNPB ditangkap dan diadili di pengadilan di Jayapura. Sedangkan orang yang melontarkan cercaan rasis tidak mengalami efek jera di mata hukum.

“Kami menjadi objek dari apa yang disebut program pembangunan pemerintah Indonesia. Orang Papua Barat secara paksa di-Indonesiakan.”

Keempat soal pembangunan berbasis konsumtif yang berorientasi pada pemenuhan kepentingan kapitalis. Yang mana akibatnya merendahkan martabat orang Papua Barat dan merusak hubungan harmonis dan keterkaitan dengan ciptaan lain.

Provinsi Papua memiliki angka harapan hidup terendah di Indonesia, kematian bayi tertinggi dengan penyakit malaria dan AIDS. Penduduk dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Pendekatan Kesejahteraan yang telah dilaksanakan melalui UU Otsus di Papua Barat selama dua puluh tahun, sejak tahun 2001 tidak meningkatkan kualitas hidup Orang Asli Papua Barat.

Tahun ini, ketika MPR Papua hendak mengadakan evaluasi terhadap efektifitas 20 tahun pemberlakuan UU Otsus, malah dilarang aparat keamanan.

“Sebagai kelompok minoritas yang hidup dan mengalami rasisme sistemik dan operasi militer, saya ingin mengatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia di Papua Barat adalah kebutuhan mendesak kita,” pungkasnya.

Oleh sebab itu, melalui forum tersebut Rode menyimpulkan bahwa;

- Pemerintah Indonesia harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi orang Papua Barat sebagai kelompok minoritas. Dalam konteks konflik saat ini, orang Papua Barat telah kehilangan rasa aman di tanah mereka sendiri. Akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya bagi mereka yang terlantar selama konflik di Papua juga terus ditolak.

- Pemerintah Indonesia harus berhenti menggunakan pendekatan keamanan di Papua Barat dan berhenti memberikan impunitas kepada anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam pelanggaran HAM.

- Pemerintah Indonesia harus menarik pasukan keamanannya dari Papua Barat. Aparat keamanan Indonesia telah terlibat dalam industri ekstraktif, melakukan intimidasi, pembunuhan dan bentuk pelanggaran HAM lainnya, termasuk membungkam kebebasan demokrasi dan kebebasan berekspresi.

- Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memastikan bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berafiliasi dengan pasukan keamanan Indonesia dimintai pertanggungjawaban dalam persidangan yang transparan dan adil.

- Pemerintah Indonesia harus memberikan akses kemanusiaan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional untuk mengatasi krisis kemanusiaan di daerah-daerah di Papua Barat yang terkena dampak konflik.

- Pemerintah Indonesia harus memastikan partisipasi yang berarti dari perwakilan West Papua dalam proses pembuatan kebijakan, sebagai bagian dari hak untuk menentukan nasib sendiri. Ini harus mencakup kebijakan dalam penggunaan sumber daya alam di Papua Barat.

- Pemerintah Indonesia harus menciptakan ruang demokrasi untuk bertemu dengan para pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), untuk mencari solusi atas lebih dari 50 tahun konflik politik kekerasan. Harus ada solusi berkelanjutan untuk konflik yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik, khususnya orang Papua Barat.

Editor: Elisa Sekenyap